LA MONJA ALFÉREZ. Parte 6.

Llegué a Lima en el tiempo en que era virrey del Perú don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montes Claros, y con los holandeses intentando abatir la ciudad con ocho bajeles de guerra estando todos en armas. Salimos contra los holandeses del puerto del Callao con cinco bajeles y les embestimos, marchando la cosa inicialmente bien, pero al poco, cargaron contra nuestra almiranta de manera que la echaron a pique, sin que pudiéramos sobrevivir más que tres hombres, que nadando pudimos pedir ayuda a un navío enemigo, que nos recogió. Éramos yo, un fraile franciscano descalzo y un soldado, tratándonos mal, con burlas, mano larga y desprecios.

Hendrick Vroom. Barcos holandeses embistiendo las galeras españolas 3 de octubre de 1602.

Estuve en poder de los enemigos veintiséis días, temiendo que nos llevaran a Holanda. Al cabo, a mí y a mis dos compañeros nos echaron al agua en la costa de Paita, a cosa de cien leguas de Lima, en donde tras muchas fatigas para alcanzar la playa, unos días después un buen hombre compadecido de nuestra desnudez, nos vistió y nos consiguió viaje a Lima.

Allí tuve que aclarar que no había muerto, permaneciendo en esa ciudad unos siete meses, ingeniándomelas lo mejor que pude. Compré un caballo, que me salió bueno y no caro, con el que pensaba irme al Cuzco en pocos días.

Yendo a la plaza para comprar alimentos para el viaje, vino a mí un alguacil diciéndome que me llamaba el señor alcalde don Juan de Espinosa, caballero del Orden de Santiago. Llegué a su presencia y estaban allí dos soldados, que al llegar yo dijeron: Éste es, señor. Este caballo es nuestro y nos ha faltado, y de ello daremos luego bastante información. Me rodearon y dijo el alcalde: ¿Qué hemos de hacer? Yo, cogido por sorpresa, no sabía cómo reaccionar, cuando se me ocurrió de pronto, quitarme la capa y taparle la cabeza al caballo, diciendo: Señor, suplico a vuestra merced que estos caballeros digan cuál de los ojos le falta a este caballo, si el derecho o si el izquierdo. Que pudiera ser otro animal y equivocarse estos caballeros. El alcalde contestó: Dice bien; digan ustedes a un tiempo de cuál ojo es tuerto ese caballo. Ellos se quedaron confusos. El alcalde les conminó: Díganlo ustedes ya a un tiempo. Uno dijo: Del izquierdo y el otro comenzó a balbucear del dere…erdo. A lo que dijo el alcalde Mala razón han dado ustedes y mal concordante. Volvieron ellos a insistir ahora juntos, del izquierdo, del izquierdo decimos ambos, y no es mucho equivocarse. Entonces dije yo: Señor, aquí no hay prueba, porque uno dice uno, y otro, otro. Dijo uno: No decimos sino una misma cosa: que es tuerto del ojo izquierdo, y eso iba yo a decir y me equivoqué sin querer; pero luego enmendé el error, y digo que del izquierdo. Pregunté yo Señor, ¿Qué me manda vuestra merced? Dijo el alcalde Qué si no hay más prueba, se vaya usted con Dios a su viaje. Entonces tiré de mi capa, y dije: Pues vea vuestra merced cómo ni uno ni otro están en lo cierto, que mi caballo no es tuerto, sino sano. El alcalde se levantó miró al caballo y dijo: Monte usted y váyase con Dios. Y volviéndose a ellos, los prendió. Yo monté y me fui, y no supe en que terminó aquello porqué partí para Cuzco.

Una vez en Cuzco y pernoctando en casa del tesorero Lope de Alcedo, entré un día en casa de un amigo a jugar; nos sentamos a echar una partida dos amigos y yo y todo transcurría con normalidad, hasta que se puso detrás de mí un hombre moreno, velludo y feo que daba miedo, y que le llamaban el nuevo Cid; cuando gané una mano, el Cid metió descuidadamente la suya en mi dinero cogiendo unos reales de a ocho y se fue. Al poco volvió a entrar y volvió a meter la mano donde no debía, cogiendo un puñado de monedas poniéndose detrás de mí. Agarré la daga, y proseguí jugando, volviendo él a intentar meter la mano en mi dinero. Le clavé la mano en la mesa con la daga y me levanté sacando la espada. Acudieron unos amigos del Cid que me hirieron tres veces. Me fui a la calle para que no me despedazaran. Salió primero el Cid y luego sus cuatro amigos, y me fueron apretando. En ese momento pasaron dos vizcaínos, que al verme en situación tan desequilibrada acudieron en mi ayuda. Reculamos por una calle estrecha hasta salir a ancho cerca de la iglesia de San Francisco, y allí me dio el Cid una puñalada por detrás con la daga, que me entró por el lado izquierdo de la espalda, y otro de sus amigos, me entró un palmo de espada por el mismo lado, y caí a tierra en un mar de sangre.

Creyéndome muerto, aun pude levantarme con ansias de matar, y viendo al Cid a la puerta de la iglesia me fui a por él; se encaró gritando: Perro, ¿todavía vives? Me tiró una estocada que aparté con la daga y le tiré con la mía, que le entró por la boca del estómago, atravesándolo, y al caer ya pedía confesión. Yo caí también y enseguida acudió gente, algunos frailes y el corregidor, don Pedro de Córdoba, del hábito de Santiago, el cual, al ver lo que había dijo: aquí lo único que se puede hacer es dar confesión.

El Cid expiró enseguida, y los frailes caritativos me llevaron a la casa donde me hospedaba, acostándome. No se atrevió el cirujano a curarme hasta que fuera confesado por miedo a que me muriera en la reparación. Lo hizo el padre fray Luis Ferrer de Valencia, y viéndome yo morir, declaré todo lo hecho en la vida hasta ese momento. Me absolvió, y se esforzó en procurarme consuelo, recibiendo de sus manos el Santo Viático.

Después comenzó la curación, y con los dolores y la pérdida de sangre me quedé sin sentido. Estuve así catorce horas, y en todo aquel tiempo aquel santo padre Ferrer no se apartó de mí. Dios se lo pague.

Recuperé el sentido llamando a San José. Fueron pasando los días y al parecer se iban recuperando esperanzas en mi restablecimiento. Una noche me llevaron en parihuelas a San Francisco, a la celda del padre fray Martín de Aróstegui, pariente de mi amigo Alcedo, por recelar de las posibles acciones de la justicia, para ayudarme, y allí estuve cuatro meses, que fue el tiempo que tardé en reponerme.

Al enterarse el corregidor de mi traslado a San Francisco, puso guardas en los contornos y mandó vigilar los caminos. Ya mejor, y con la certeza de que en el Cuzco no podía permanecer, determiné, con ayuda de amigos cambiar de aires. El capitán Gaspar de Carranza me dio mil pesos, mi amigo tesorero Lope de Alcedo, tres mulas y armas, y don Francisco de Arzaga, tres esclavos. Con lo recibido y dos amigos vizcaínos, partí del Cuzco una noche para Guamanga.

Al llegar al puente de Apurimac, camino de Guamanga, nos topamos a la justicia con unos amigos del Cid, al que había mandado al infierno, que me estaban esperando. Me conminó el ministro a que me entregara preso, y al ver mis dudas, fueron a echarme mano entre los ocho de la partida. Nosotros cinco desenvainamos y se estableció una fiera contienda. Cayó de los míos un esclavo negro y al poco otro; de un pistoletazo derribé al ministro, cuya tropa al escuchar armas de fuego, huyó, dejando allí a tres tendidos. Hasta el mencionado puente llega la jurisdicción del Cuzco y por eso, hasta allí me acompañaron mis camaradas. Allí se dieron a vuelta y yo, proseguí mi camino.

Llegué a Andahuailas y me encontré con el corregidor, el cual, muy afable y cortés, me ofreció su casa y me convidó a comer, pero yo de todo ese comedimiento me escamé, no aceptando, y agradeciéndoselo con la excusa de la prisa que no llevaba, proseguí el camino.

Llegué a la ciudad de Guancavélica y paseando por una plazuela vi allí al doctor Solórzano, alcalde de corte de Lima, tomando residencia al gobernador don Pedro Osorio. Estaba con él un alguacil, que supe después que se llamaba Pedro Xuárez, que volvió el rostro y me miró, y sacando un papel, le echó un ojo y me volvió a mirar. Al ver que el alguacil y un negro venían hacia mí, me quité de en medio como alma que lleva el diablo y sin disimulo, pero al doblar una esquina me di de bruces con el alguacil, que me quitó el sombrero y yo a él; mientras, el negro por detrás me agarró de la capa. Me solté y saqué espada y pistola, entrándome los dos con espadas. De un tiró abatí al alguacil y al negro le tiré de estocada; corrí, y vi a un indio que traía de la mano un caballo, que supe después era del alcalde; se lo quité y partí hacia Guamanga, distante catorce leguas.

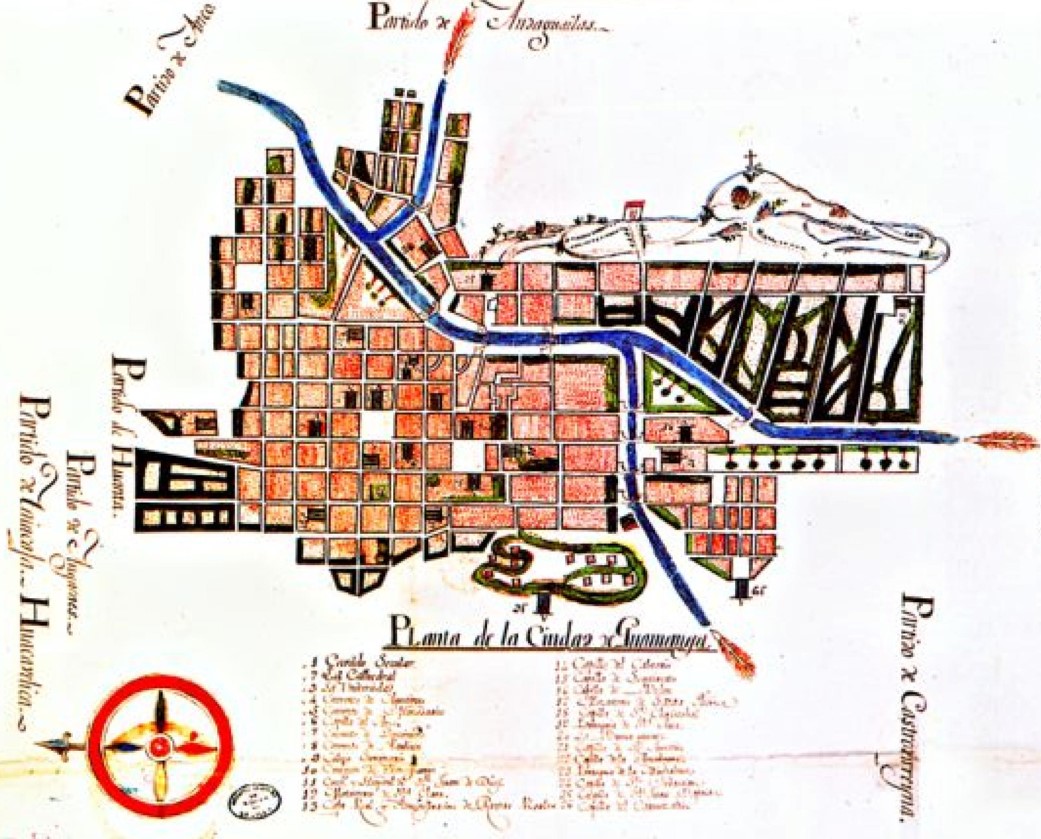

Plano de Guamanga.

Pasado el río de Balsas desmonté para descansar, y estando así, vi llegar al río a tres hombres a caballo que comenzaron a vadearlo y cuando estaban a la mitad, desconfiando les pregunté: ¿adónde van, caballeros? Me contestó uno: señor capitán, a prenderle a usted. Saqué dos pistolas, y dije: prenderme vivo no vais a poder: primero me matáis y luego me prendéis, y me acerqué a la orilla, diciéndome otro: señor capitán, somos mandados y no pudimos excusarnos para venir, pero a usted no queremos más que servirle. Todo esto parados en medio del río. Me parecieron sinceros. Les dejé sobre una piedra tres doblones, monté, y seguí hacia Guamanga.

Música: Antonio de Cabezón. Cuatro favordones. Parte 1.

To be continued in part 7.

Tweet

“Me absolvió, y se esforzó en procurarme consuelo, recibiendo de sus manos el Santo Viático.”

Magnífico. Gracias.

https://villaviciosacoroneles.blogspot.com/2023/05/la-monja-alferez.html