LA MONJA ALFÉREZ. Parte 7.

Entré en Guamanga hospedándome en una posada en la que encontré a un soldado que se encaprichó con mi caballo, por el que pedí doscientos pesos y una mula. Salí después a ver la ciudad, que me pareció tener los mejores edificios de todas las por mí conocidas en Perú.

Estuve allí unos días, y quiso mi desgracia que entrara unas cuantas veces en una casa de juego, en donde estando un día entró el corregidor don Baltasar de Quiñones que me miró, y sin reconocerme, me preguntó de dónde era. Dije que vizcaíno. Preguntó: ¿de dónde viene ahora? Contesté: del Cuzco. Se quedó mirándome y dijo: apresadlo. Le respondí: de buena gana; y saqué la espada retirándome hacia la puerta. Él dio voces pidiendo favor al rey, y la gente taponó la puerta con tal fuerza, que no pude salir.

Saqué una pistola de tres bocas, y con la amenaza, conseguí salir, entrando en casa de un amigo. Salió el corregidor y marchó a la posada, donde me embargó la mula y todo lo que allí tenía. Me escondí en casa de mi amigo vizcaíno unos días, y no oyéndose nada del jaleo de la casa de juego ni pareciendo que la justicia tratase de ello, me pareció oportuno, casi forzoso, marcharme a otro lado pues tenía allí lo mismo que en otra parte, es decir casi nada, pero aquí con riesgo de ser apresado.

Resuelto a ello, salí de noche, y en escaso rato quiso mi desgracia que me topara con dos alguaciles. Me espetaron: ¿Qué gente? Y respondí: amigos. Me pidieron el nombre, y dije lo que no debí decir: El diablo. Fueron a echarme el guante, sacando yo la espada y gritando ellos: ¡Favor a la justicia!, acudiendo el corregidor y más gentes. Se me acercaron agobiando dos ministros, y sin más remedio disparé la pistola y derribé a uno.

Crecía más su empeño, y vino a mi lado mi amigo el vizcaíno y otros paisanos con él. Daba voces el corregidor para que me matasen. Sonaron muchos golpes y espadazos por ambas partes hasta que salió el obispo y se puso en medio, viniendo hacia mí su secretario, Juan Bautista de Arteaga, que me conminó a entregar las armas. Le dije que había muchos contrarios y me dio su palabra de sacarnos a salvo, aunque le costara su posición. Le contesté que si estuviéramos dentro de la iglesia, haría lo que me era pedido, pero en la calle, no.

En ese momento, cuatro esclavos del corregidor me atacaron, sin respeto a la presencia de Su Ilustrísima, de modo que, para defenderme hube de tirar la mano y derribar a uno.

El secretario del señor obispo con espada y broquel, con otros más, dando muchas voces, condenó el desacato delante de Su Ilustrísima, cesando entonces algo la puja. Me cogió el obispo por el brazo, me quitó las armas, y me llevó consigo entrando en su casa. Mandó que me curaran una pequeña herida que llevaba, y que me dieran de cenar y una habitación de su casa, cerrándome con llave. Vino luego el corregidor, con el que tuvo Su Ilustrísima larga conversación y diferencias con él sobre mi asunto.

A la mañana siguiente, alrededor de las diez, Su Ilustrísima me hizo llevar a su presencia y me preguntó quién era y de dónde, hijo de quién, y todo el curso de mi vida, y causas y caminos por donde vine a parar hasta allí. Le conté lo que me iba viniendo, y tras un largo rato en el que el obispo me preguntaba, y viéndolo tan santo varón, me pareció estar ya en la presencia de Dios. Paré y dije: Señor, todo esto que he referido a Vuestra Señoría Ilustrísima no es verdad. La verdad es que soy mujer, que nací en tal parte, hija de Fulano y Zutana, que me entraron de tal edad en tal convento, con Fulana mi tía. Que allí me crié, que tomé el hábito de novicia, y que estando para profesar, me fui a tal parte, me desnudé, me vestí, me corté el cabello, partí allí y acullá, me embarqué, aporté, trajiné, maté, herí, jugué, maleé, correteé, hasta venir a parar a los pies de Su Señoría Ilustrísima.

El santo señor, mientras duraron los dos relatos, que fue hasta la una, estuvo sin hablar ni pestañear escuchándome, y después que acabé, se quedó también sin hablar llorando a lágrima viva. Después me envió a descansar y a comer. Tocó una campanilla, vinieron a recogerme, me encerraron, comí, y como a las cuatro, me volvió a llamar el señor obispo y me habló con gran bondad de espíritu instándome a dar gracias a Dios por la merced usada conmigo, manifestando que el camino que llevaba iba derecho a las penas eternas. Me exhortó a repasar mi vida y realizar una buena confesión, que después de lo relatado, sería fácil. Después, Dios ayudaría para señalar lo que se debía hacer. Y así acabó la tarde. Me llevaron al cuarto, me dieron bien de cenar y me acosté.

A la mañana siguiente dijo misa el señor obispo, que yo oí, y después de dar gracias, se retiró a desayunar, y me llevó consigo. Vino a decirme que este era el caso más extraño que había conocido en su vida, y remató preguntándome si había ocurrido todo como yo le conté. Dije: sí, Señor. El replicó: no se extrañe que su rareza inquiete a la credulidad. Señor -contesté-, es así, y si quiere salir de dudas Vuestra Señoría Ilustrísima con matronas, yo me allano. Me respondió que se alegraba de oírlo y que se ponía a ello.

Me retiré por ser la hora de su despacho. A mediodía comí, después reposé un rato, y a la tarde como a las cuatro, entraron dos matronas y me miraron y se satisficieron, y declararon después ante el obispo con juramento, haberme visto y reconocido cuanto fue menester para certificarse, habiéndome además hallada virgen intacta, como el día en que nací. Su Ilustrísima se enterneció, despidió a las comadres y me hizo comparecer, y delante del capellán que vino conmigo, me abrazó enternecido, en pie, y me dijo: hija, ahora creo sin duda lo que me dijisteis, y creeré en adelante cuanto me dijereis; os venero como una de las personas notables de este mundo, y os prometo asistiros en cuanto pueda y cuidar de vuestra conveniencia y del servicio de Dios.

Me cambiaron de habitación dándome una mucho mejor, y estuve en ella con comodidad preparando la confesión de toda mi vida, la que efectué en cuanto pude, y después, Su Ilustrísima me dio la comunión. Parece que el caso se divulgó, y era inmensa la cantidad de importantes que allí acudieron.

Pasados seis días, decidió Su Ilustrísima que entrara en el convento de monjas de Santa Clara de Guamanga, el único que allí había. Me puse el hábito, acompañándome Su Ilustrísima con un concurso de gente tan grande, que no hubo de quedar persona alguna en la ciudad que no viniese. Llegamos finalmente a la portería del convento, porque directamente a la iglesia por donde pensaba entrar Su Ilustrísima, no fue posible por estar llena.

Estaba allí todo el convento con velas encendidas, y se redactó por la abadesa y ancianas, una escritura por la que prometía el convento a Su Ilustrísima, o prelado sucesor, mi entrega cada vez que fuera requerida. Me abrazó Su Ilustrísima, me dio su bendición, y entré. Me llevaron al coro en procesión y allí oramos. Besé la mano a la señora abadesa, abrazando a todas las monjas, y me llevaron a un locutorio donde Su Ilustrísima me estaba esperando. Allí me dio buenos consejos y exhortó a ser buena cristiana y dar gracias a Dios Nuestro Señor y frecuentar los sacramentos, ofreciéndose Su Ilustrísima a venir a ello, y ofreciéndome todo cuanto hubiese menester. Corrió la noticia de este suceso por todas partes, y los que supieron de mis cosas y andanzas en todas las Indias, se maravillaron.

A los cinco meses, en el año de 1620, repentinamente, se murió mi santo obispo.

Marché de Guamanga a Lima, por mandato del señor arzobispo, el ilustrísimo señor don Bartolomé Lobo Guerrero para conocerme personalmente, en hábito de monja, y en litera, acompañada de seis clérigos, cuatro religiosos y seis hombres de espada, entregándome en el convento de la Trinidad,

Entramos en Lima ya de noche, y sin embargo no podíamos deshacernos de tanta gente curiosa que venía a verme. Me bajaron en la casa del señor arzobispo, besé la mano a Su Ilustrísima que me trató a cuerpo de reina y me hospedó en su casa aquella noche. A la mañana siguiente me llevaron a palacio a ver al virrey don Francisco de Borja, conde de Mayalde, príncipe de Esquilache, que allí gobernó desde1615 hasta 1622, y comí aquel día en su casa. A la noche, volví a la del señor arzobispo donde tuve buena cena y cuarto acomodado.

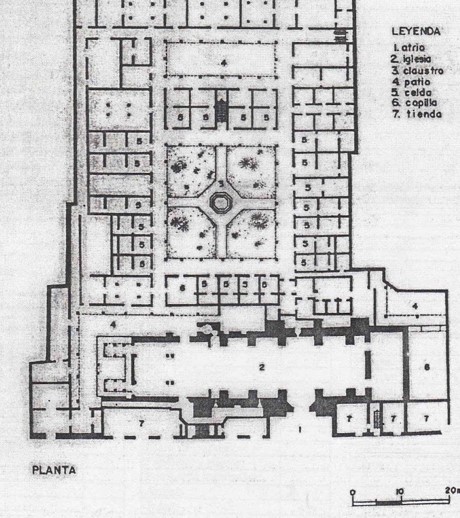

Su Ilustrísima me dijo al día siguiente, que viese y eligiese el convento donde quisiese estar. Yo le pedí permiso para verlos todos, y fui visitándolos, estándome cuatro o cinco días en cada uno. Finalmente elegí el de la Santísima Trinidad, que es de comendadoras de San Bernardo, gran convento, que tiene cien religiosas de velo negro, cincuenta de velo blanco, diez novicias, diez donadas y diez y seis criadas.

Convento de la Santísima Trinidad en Lima.

Allí estuve dos años y cinco meses, hasta que regresé a España, pudiendo marchar por no ser monja profesa. Pasé primero por Guamanga, a despedirme de aquellas señoras del convento de Santa Clara, las cuales me tuvieron allí ocho días, con mucho agrado y lágrimas de partida. Proseguí mi viaje a Santa Fe de Bogotá, en el reino de Nueva Granada; vi al arzobispo don Julián de Cortázar, el cual me instó a que me quedase allí en convento de mi Orden, y qué si no quería, me gestionaría ser recibida por el rey de las Españas, Felipe IV, cuando llegara a nuestra tierra.

To be continued in part 8 and last.

Tweet

No sabía que existían “Pistolas de tres bocas”. Instructivo y entretenido como siempre. Gracias.