La MONJA ALFÉREZ. Parte 3.

Andadas más de ochenta leguas, entré en la ciudad de Lima cabeza del rico reino del Perú, que tiene ciento dos ciudades de españoles, muchas villas, veintiocho obispados y arzobispados, ciento treinta y seis corregidores y las Audiencias reales de Valladolid, Granada, Charcas, Quito, Chile y La Paz. Tiene Lima arzobispo, una iglesia catedral parecida a la de Sevilla, aunque no tan grande me dicen, con cinco dignidades, diez canónigos, cuatro curas, siete parroquias, doce conventos de frailes y de monjas, ocho hospitales, una ermita y una universidad. Tiene virrey y Audiencia real, que gobiernan el resto del Perú.

Palacio episcopal de Lima.

Di la carta de recomendación a Diego de Solarte, mercader muy rico, que era ahora cónsul mayor de Lima, recibiéndome en su casa con mucho agrado, y a los pocos días me contrató para llevar su tienda, señalándome seiscientos pesos al año de sueldo, y allí comencé a trabajar contento.

Al cabo de nueve meses me dijo que me buscase la vida en otra parte, ya que había en su casa dos doncellas, hermanas de su mujer, con las cuales, y sobre todo con una, solía yo jugar y triscar. Un día, estando peinándome, acostado en sus faldas, nos vio, y oyó a ella que me decía que fuese a Potosí y buscase dinero para casarnos. Al poco me llamó, me pidió y tomó cuentas, y me despidió.

Por entonces, se estaban creando seis compañías de soldados para Chile; me apunté a una y senté plaza de soldado, recibiendo doscientos ochenta pesos de sueldo. Mi antiguo amo, Diego de Solarte, que lo supo, me ofreció hacer diligencias con los oficiales para que me borrasen de la plaza de soldado y volver a trabajar para él; pero no me avine a ello, diciendo que quería andar y ver mundo. Asentada la plaza en la compañía del capitán Gonzalo Rodríguez partí de Lima junto a mil seiscientos hombres, siendo maestro de campo Diego Bravo de Sarabia, marchando hacia la ciudad de la Concepción que dista de Lima quinientas cuarenta leguas.

Llegamos al puerto de la Concepción en veinte días. La ciudad tiene título de noble y leal, y tiene obispo. Fuimos bien recibidos llegando al poco la orden del gobernador, Alonso de Ribera para que desembarcáramos por medio de su secretario, el capitán Miguel de Erauso. Cuando oí su nombre me alegré y vi que era mi hermano porque, aunque no le conocía, ni le había visto desde que yo tenía dos años, tenía noticias de él. Tomó la lista de la gente, fue pasando y preguntando a cada uno su nombre y patria, y llegando a mí y oyendo mi nombre falso y patria chica San Sebastián, soltó la pluma y me abrazó y fue haciéndome preguntas acerca de su padre y madre, hermanos, y por su querida hermana Catalina, la monja. Yo fui respondiendo a todo como podía, sin descubrirme.

Prosiguió con la lista, y al finalizar, me llevó a comer a su casa y me dijo que mi destino de guarnición en el presidio de Paicabí era malo, y que él hablaría con el gobernador para que me lo cambiase. Al terminar de comer subió a ver al gobernador llevándome consigo. Le dio cuenta de la gente que había llegado y le pidió de merced que me mudase a su compañía ya que venía de su tierra, y que no había visto otro de allí desde que salió de España. Me mandó entrar el gobernador y al verme, no sé por qué, dijo que no me podía cambiar de destino. Mi hermano se despidió contrariado aunque sin que se le notase. Sin embargo, pasado un rato llamó a mi hermano y le dijo que fuese como pedía; no supimos ni el por qué no de la petición, ni el porqué del cambio de criterio.

Así, yéndose las compañías, quedé yo con mi hermano como su asistente, comiendo a su mesa casi tres años, acompañándole algunas veces a casa de una dama que allí tenía, y algunas otras veces fui sin él, enterándose, y pareciéndole mal. Seguí desobedeciendo la orden, y él, acechando me vio, y esperándome al salir me embistió a cintarazos y me hirió en una mano. Fue forzoso defenderme, y al ruido, acudió el capitán Francisco de Aillón, y puso paz pero yo me refugié en San Francisco por temor al gobernador, que de hecho me desterró a Paicabí, y allí estuve tres años.

En Paicabí estábamos siempre con las armas en la mano, por la gran tensión con los indios que allí había, hasta que finalmente tuvo que venir el gobernador Alonso de Sarabia con todas las compañías de Chile. Desplegamos en los llanos de Valdivia, al raso, cerca de cinco mil hombres con muchas incomodidades. Tomaron y asaltaron los indios Valdivia. Fuimos contra ellos, y batallamos tres o cuatro veces maltratándolos siempre y destrozándolos; pero la vez última les llegaron numerosos refuerzos y nos fue mal, y nos mataron mucha gente, y capitanes, y a mi alférez, y se llevaron la bandera. Viéndola llevar, partimos tras ella yo y dos soldados de a caballo, atravesando una gran multitud, atropellando y matando gente y recibiendo cuantiosos daños. En seguida fue muerto uno de los tres. Proseguimos los dos vivos y llegamos hasta la bandera pero un golpe de lanza acabó con mi compañero. Yo, con un mal golpe en una pierna maté al cacique que la llevaba, se la quité, y apreté a mi caballo, atropellando, matando e hiriendo a infinidad de indios, aunque malherido, atravesado por tres flechas y una lanzada en el hombro izquierdo, arribé a nuestra posición, cayendo del caballo al llegar Acudieron algunos a ayudarme entre ellos mi hermano, a quien no había visto antes, lo que me sirvió de consuelo. Tardé nueve meses en recuperarme, mientras que el gobernador por mi gesta, me elevó al empleo de alférez con destino en la compañía de Alonso Moreno, la cual poco después fue dada para su mando al capitán Gonzalo Rodríguez, el primer capitán que tuve siendo yo alférez.

Recuperando la Bandera en la batalla de Valdivia.

Fui alférez cinco años y en la batalla de Purén murió mi capitán quedando yo al mando de la compañía alrededor de seis meses, teniendo en ellos varios encuentros con el enemigo, con heridas de flechas, en uno de los cuales me topé con un capitán de indios, ya cristiano, llamado don Francisco Quispiguacha, duro enemigo, al que, batallando con él, lo derribé del caballo y se me rindió. Lo hice colgar de un árbol, cosa que me reprochó más tarde el gobernador, que deseaba tenerlo vivo, quitándome quizá por eso la compañía, dándosela al capitán Casadevante, aunque prometiéndome el mando de una para la primera ocasión.

Peleando con los indios mapaches.

Ya tranquilizada la situación, cada compañía volvió a su lugar, y yo pasé a Nacimiento, bueno sólo en el nombre, y para todo lo demás malo, con las armas en la mano a todas horas. Allí estuve pocos días porque vino el maestre de campo Álvaro Núñez de Pineda con orden del gobernador de sacar de allí y de otras guarniciones hasta ochocientos hombres de a caballo para el valle de Purén, entre los cuales fui yo seleccionado, con otros oficiales y capitanes. Adonde fuimos, en seis meses hicimos mucho daño de talas y quemas de sembrados. Después, el gobernador Alonso de Ribera me permitió volver a la Concepción, y volví con mi plaza de oficial a la compañía de Francisco Navarrete.

Hallándome un día solazando, entré con otro amigo alférez en una casa de juego y comenzamos a jugar, y en una diferencia de interpretación de un lance, mi adversario en la apuesta, otro alférez, me dijo que mentía. Yo saqué la espada y se la clavé en el pecho. Cargaron muchos sobre mí y no podía moverme. Entró el auditor general Francisco de Párraga, que también me agarró haciéndome multitud de preguntas. Yo le dije que declararía delante del gobernador. Mientras, llegó mi hermano, y me dijo en vascuence que huyera y procurase salvar la vida.

El auditor me tenía cogido por el cuello, así que yo con la daga en la mano le tiré un golpe atravesándole los carrillos; aún me sujetaba, así que le tiré otro y ya por fin me soltó. Saqué la espada y me retiré hacia la puerta, allanando a los que me obstaculizaban, y salí, entrando en sagrado en la iglesia de San Francisco que estaba cerca, enterándome entonces de la muerte del alférez/adversario del juego y del auditor. Acudió el gobernador, Alonso García Remón, que mandó rodear la iglesia con soldados, y así la tuvo seis meses.

Publicó un bando prometiendo un premio a quien me entregase preso y que en ningún puerto se me diese plaza en embarcación, avisando a todas las plazas y llevando a cabo otras diligencias hasta que, con el tiempo, que todo lo cura, se fue templando el rigor, fueron navegando de aquí para allá algunas intercesiones, y se retiraron los soldados de la iglesia, quedándome más desahogado pudiendo visitarme algún amigo.

Entre otros, vino un día, don Juan de Silva, mi amigo alférez, y me dijo que había tenido unas palabras con don Francisco de Rojas, del hábito de Santiago, y lo había desafiado a duelo aquella noche a las onceo necesitando un testigo para el lance y que él no tenía otro para eso, sino a mí. Yo quedé un poco sorprendido, pensando si sería una treta para prenderme. Él que lo advirtió, me dijo que, si no me parecía bien, iría solo. Acepté.

Tras las completas salí del convento y fui a su casa. Cenamos y charlamos hasta las diez, tomamos las espadas y capas, y salimos hacia el lugar señalado. Era la oscuridad tan grande que no nos veíamos el uno al otro.

Llegaron los contrarios al lugar a las 11, y preguntó el conocido por la voz como Francisco de Rojas: ¿Don Juan de Silva? Don Juan respondió: ¡Aquí estoy! Tomaron ambos las espadas y sin más proemio, se embistieron, mientras el otro testigo y yo escuchábamos. Al poco rato me di cuenta de que a mi amigo, la punta de la espada adversaria le había entrado. Me puse a su lado, y el otro que acompañaba a don Francisco al suyo. Tiramos dos contra dos, y en breve cayeron don Francisco y don Juan; yo y mi contrario proseguimos batallando, clavándole yo mi espada, según después pareció, debajo de la tetilla izquierda, y cayó diciendo ¡Ah, me has muerto! Me pareció reconocer la voz de quien eso decía y le pregunté quién era, y me dijo: el capitán Miguel de Erauso. Yo quedé atónito. Todos pedían confesión. Fui corriendo a San Francisco, y envié dos religiosos, que los confesaron. Juan y Francisco murieron enseguida y a mi hermano lo llevaron a casa del gobernador, de quien era secretario de guerra. Acudieron con médico y cirujano a la curación e hicieron cuanto pudieron. Luego le preguntaron el nombre del homicida y como él pedía un poco de vino y el doctor se lo negaba, diciendo que no convenía, él porfió, y le dijo: más cruel anda usted conmigo que el alférez Díaz –mi nombre-, muriendo a continuación.

Acudió el gobernador a cercar el convento, y entró con su guardia. Los frailes, con su provincial al frente le reprocharon su poco respeto al suelo sagrado, con lo cual se reportó y retiró, dejando a los guardias rodeando el convento. Al capitán Miguel de Erauso, lo enterraron en el convento de San Francisco viéndolo yo desde el coro ¡con qué dolor! Estuve allí ocho meses, siguiéndose entretanto la causa contra mí, por rebeldía y homicidio.

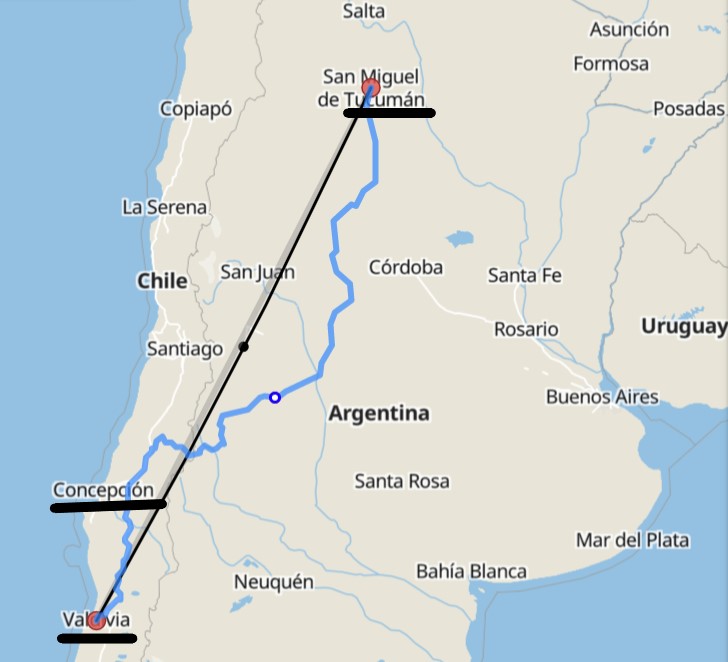

Hallé ocasión para huir con el amparo de don Juan Ponce de León, que me dio caballo y armas saliendo de la Concepción, hacia Valdivia y a Tucumán.

Música: Narciso Yepes: Canarios de Gaspar Sanz.

To be continued in part 4.

Tweet

Deja una respuesta