LA MONJA ALFÉREZ. Parte 4.

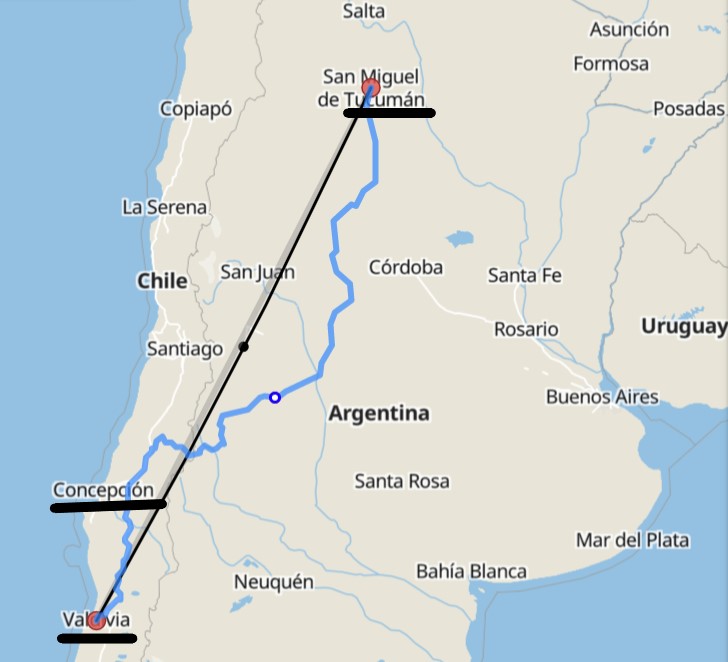

Hallé ocasión para huir con el amparo de don Juan Ponce de León, que me dio caballo y armas saliendo de la Concepción, hacia Valdivia y Tucumán.

Comencé a marchar por la costa pasándolo mal por falta de agua. Encontré en el camino a dos soldados de mala pinta, y sin preguntarnos nada, seguimos los tres juntos determinados a morir antes que dejarnos prender. Los tres llevábamos caballos, armas blancas y de fuego y a la providencia divina. Entramos en la cordillera, subiendo más de treinta leguas sin encontrar en ellas, ni en las 300 siguientes, ni un bocado de pan, ni agua. Tuvimos que matar a uno de nuestros caballos para comer, pero era solo huesos y pellejo, y poco a poco tuvimos que hacer lo mismo con los otros dos otros. Entramos en una tierra tan fría que nos helábamos. Vimos en la distancia a dos hombres cerca de una peña, alegrándonos, y saludándoles desde lejos. Fuimos hacia ellos, y al llegar, vimos que estaban muertos, helados, con las bocas abiertas como riendo. La imagen nos causó pavor.

Seguimos, y tres días más tarde uno de nosotros no pudo más, y amaneció muerto. Al día siguiente, como a las cuatro de la tarde mi compañero llorando se dejó caer sin poder andar más, y expiró. Llevaba en la faltriquera ocho pesos que tomé, y sin saber hacia dónde, proseguí el camino, cargado con el arcabuz y un pedazo de tasajo que me quedaba, esperando que me llegara la parca lo mismo que a los otros.

Me arrimé a un árbol y lloré, y pienso que fue la primera vez que recé el rosario encomendándome a la Santísima Virgen y a San José. Descansé un poco, me levanté, y seguí caminado.

A la mañana siguiente, rendido, en un estado de cansancio y de hambre inaprensible, vi venir dos hombres a caballo; no sabía si afligirme o alegrarme, e ignorando si eran caribes o si eran cristianos previne mi arcabuz. Me preguntaron adónde iba por allí tan a desmano. Eran cristianos y vi el cielo abierto. Les comenté que andaba perdido y que no sabía dónde estaba, pero pudieron ver que estaba rendido, muerto de hambre y sin fuerzas para levantarme.

Descabalgaron, dándome algo de comer y beber. Me subieron a un caballo y me llevaron a una heredad cercana, donde estaba su ama, llegando sobre las cinco de la tarde.

La mujer era una mestiza, que, viéndome y oyéndome, se compadeció de mí y me recibió bien, me dio bien de cenar, me proporcionó cama, dejándome dormir hasta que me desperté ya algo restaurado. A la mañana siguiente me dio bien de almorzar, y viéndome con las ropas raídas me dio un vestido de paño. Era bien acomodada y tenía mucho ganado, y como parece que por allí aparecían pocos españoles, me apeteció para su hija.

Al cabo de ocho días, me dijo la buena mujer que me quedase allí para gobernar la casa. Yo mostré mucha gratitud de la merced que me hacía, y me ofrecí para servirla lo mejor que supiera. A los pocos días, me dio a entender que le gustaría que me casase con su hija, que era muy negra y fea, muy contraria a mi gusto, que fue siempre de caras guapas.

Mostré gran alegría y ofreciéndome a sus pies para que dispusiese de mí como de cosa propia, fui sirviéndola lo mejor que supe; me vistió muy bien y me fue entregando su casa y su hacienda. Pasados dos meses, nos fuimos a Tucumán, para el casamiento y allí estuve otros dos meses dilatando el asunto con varios pretextos, hasta que no pude más, y, tomando una mula, me fui, no volviendo a verles.

Antes de irme de Tucumán, y durante aquellos dos meses que estuve entreteniendo a la india, hice amistad con el secretario del obispo, el cual me festejó y me llevó a su casa varias veces para jugar, presentándome allí al canónigo de la iglesia principal, el cual también se me inclinó, acarició, regaló y convidó varias veces a comer; finalmente vino a declararse, arguyendo que tenía una sobrina en casa de mi edad, de muy buen ver y con buena dote, y que había pensado desposarla conmigo.

Vi a la moza y me pareció bien, y al punto de manifestarlo, me envió un vestido de terciopelo bueno, doce camisas, seis pares de calzones, unos cuellos de Holanda, una docena de lenzuelos y doscientos pesos en una fuente; todo esto de regalo y galantería, no entendiéndose como la dote. Lo acepté con agrado, y compuse la respuesta lo mejor que supe, dándole las gracias y poniéndome a sus pies.

Oculté lo que pude a la sobrina, y en lo requerido, les di a entender que prefería esperar a que se celebrara el casorio para solemnizar todo; y hasta donde pude mantener el equilibrio, permanecí sin inmutarme, y cuando ya no pude escaquearme más de mi natural cumplimiento, monté a caballo y me fui de allí.

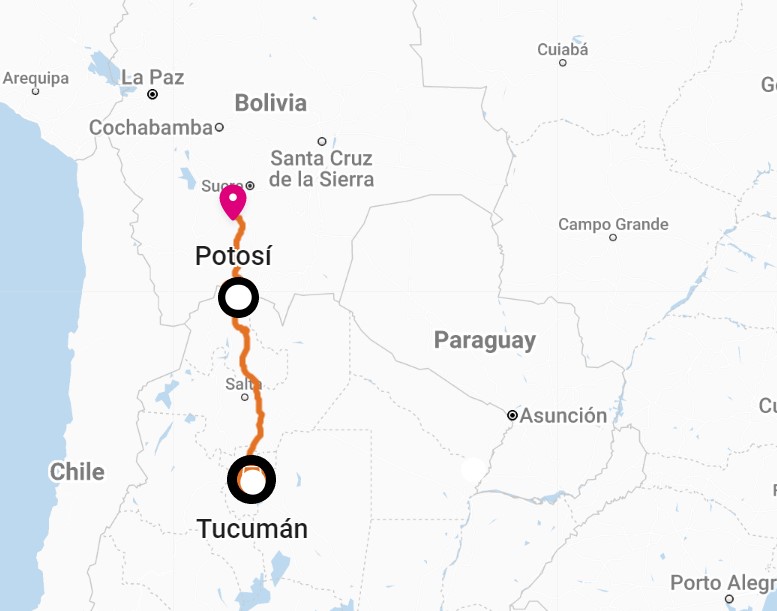

Me dirigí hacia Potosí, que dista de allí como quinientas cincuenta leguas, en las que tardé más de tres meses, caminado por tierras frías y despobladas. A los pocos días de salir, topé con un soldado que también se dirigía a Potosí, e hicimos el viaje juntos. Uno de aquellos días nos salieron tres hombres con escopetas pidiendo que les entregáramos lo que llevábamos. No hubo modo de hacerles creer que no llevábamos nada qué dar; hubimos de apearnos y enfrentarnos a ellos. Cayeron dos y el otro salió huyendo, volviendo nosotros a montar y a proseguir nuestro camino.

Finalmente, tras duro sufrimiento, llegamos a Potosí. Entramos sin conocer a nadie, y cada uno se fue por su lado.

Tras varios días encontré apaño con Juan López de Arguijo, veinticuatro de la ciudad de la Plata, provincia de Charcas, contratándome por novecientos pesos al año. Tenía que llevar a Charcas un rebaño de carneros y ochenta indios. Al poco de llegar, mi amo tuvo contiendas con unos hombres con reyertas y prisiones, por lo que me volví a Potosí.

Vuelto a Potosí, hubo poco después un alzamiento de Alonso Ibáñez, siendo corregidor don Rafael Ortiz, del hábito de Santiago, el cual juntó gente, entre los que yo me encontraba, para ir contra los alzados que eran más de cien. Les preguntó el corregidor en alta voz: ¡Quién vive! No respondieron, repitiendo la pregunta y algunos respondieron: ¡La libertad! Al grito del corregidor de ¡Viva el rey!, avanzamos a cuchilladas y balazos. Ellos se defendieron del mismo modo, hasta que, apretados al ser cogidas las espaldas por una calle sin salida, se rindieron. Escapados algunos, prendimos a treinta y seis, entre ellos Ibáñez, encontrando 7 muertos suyos y 2 nuestros, y heridos muchos de ambas partes. Se sometió a tormento a los aprehendidos para conocer el alcance de sus anhelos, y confesaron pretender hacerse con la ciudad aquella noche.

Pasados quince días se ahorcó a todos ellos, con lo que la ciudad quedó tranquila.

Por algo que tuve que hacer bien allí o quizá por algo antes hecho, se me dio el cargo de ayudante de sargento mayor, y allí estuve sirviendo dos años.

Tras dos años en Potosí, dio orden el gobernador Pedro de Legui, del hábito de Santiago, de crear una expedición para los Chuncos y el Dorado, población de indios de guerra, a quinientas leguas, tierra rica en oro y piedras preciosas. Era maestre de campo de la expedición Bartolomé de Alba, que, a los veinte días, con todo preparado, partió, marchando yo en el grupo.

Llegamos a un poblado llamado Arzaga, de indios de paz, en donde estuvimos ocho días, cogiendo guías para el camino, perdiéndonos a pesar de la providencia, entrando por un camino cortado a pico, en donde se despeñaron doce hombres y cincuenta mulas, cargadas de bastimentos y municiones.

Marchando tierra adentro encontramos llanos llenos de almendros y de frutales. Quería Bartolomé de Alba que, para suplir la falta de los bastimentos perdidos, allí se podía sembrar, pero la infantería no se avino a ello, señalando que allí no se iba a sembrar, sino a conquistar y a coger oro, y que el sustento ya lo buscaríamos. Seguimos, y al tercer día descubrimos un pueblo de indios, que estaba en armas. Llegamos, y viendo y oyendo los arcabuces, los indios huyeron quedando algunos muertos. Entramos en el lugar sin haber podido coger un solo indio que pudiera indicarnos el camino. El maestre de campo, Bartolomé de Alba, fatigado, se sacó la celada de la cabeza para limpiarse el sudor, y un muchacho como de doce años, encaramado a un árbol, le disparó una flecha que le entró por un ojo y lo derribó, muriendo dos días después. Al muchacho le hicimos diez mil añicos.

Los indios habían vuelto al lugar en número de más de diez mil. Nos volvimos contra ellos con tal coraje, que terminó corriendo por la plaza abajo un arroyo de sangre, persiguiéndolos y matándolos hasta pasar el río Dorado. Entonces, nos mandó el gobernador parar, haciéndolo a regañadientes, porque en las casas del lugar habíamos hallado más de sesenta mil pesos en polvo de oro, y en la orilla del río hallaron otro montón aun mayor.

Pedimos al gobernador licencia para conquistar aquella tierra, y como él, por razones que tendría, no la diese, muchos, y yo con ellos, nos fuimos. Yo me fui a Centiago, y de allí a la provincia de Charcas con algunos dineros, que poco a poco, y en breve, perdí.

De la Plata, llegué a las Charcas, distante diez y seis leguas, volviéndome a encontrar con Juan López de Arguijo –veinticuatro-, con el que volví a acomodarme. Me dio diez mil cabezas de carneros de carga y ciento y pico indios. También me proveyó de una gran cantidad de dinero para que fuese a los llanos de Cochabamba y comprase trigo, lo moliera y lo llevara a Potosí, donde se vendería muy bien. Compré ocho mil fanegas, a cuatro pesos, las cargué en los carneros, molí tres mil quinientas y partí con ellas al Potosí. Las vendí a quince pesos y medio, volviendo a los molinos donde me esperaba molido el resto, y compradores para todo. Vendí todo a diez pesos, y me volví a las Charcas con el dinero a buscar a mi amo, el cual, vista la buena ganancia, pensó hacer lo mismo de nuevo.

Entretanto, en las Charcas un domingo, no teniendo nada mejor qué hacer, entré a jugar en la casa de don Antonio Calderón, sobrino del obispo. Estaban allí el provisor, el arcediano y un mercader de Sevilla allí casado. Me senté a jugar con el mercader, y fuimos jugando hasta que en una mano me dijo el mercader, que estaba ya picado: Envido y yo le contesté: ¿Qué envida? Repitió Envido y le volví a decir: ¿Qué envida?

Dio un golpe en la mesa con un doblón, diciendo: ¡Envido un cuerno! Y yo le contesté: ¡Quiero, y subo el otro que le queda! Arrojó los naipes y sacó la daga y yo la mía; nos agarraron los presentes apartándonos, y dejando que pasara el tiempo hasta bien entrada la noche. Salí para irme a casa, y al volver una esquina, me estaba esperando con la espada fuera. Saqué la mía, y nos embestimos, y al poco rato le entré una punta y cayó. Acudió gente de la justicia que me quiso prender y al resistirme, recibí dos heridas, y retirándome, vine a coger iglesia, la mayor. Allí me estuve unos días, advertido por mi amo de que me quedase hasta que una noche, bien reconocidos el terreno y el camino, partí hacia Piscobamba.

*1 legua = 4,828 km.

*El veinticuatro o caballero veinticuatro fue un cargo propio de las corporaciones municipales de algunas ciudades de España. Era un cargo equivalente al de regidor o concejal, asociado a la nobleza.

Deja una respuesta